林原美術館で企画展「祭日日和(さいじつびより) -暮らしを彩る年中行事-」にお邪魔した時の事です。歯の文字に遭遇。「尚歯会記 池田綱政筆 二巻」とあるではないですか‼正装した7人の長老歌人が歌詠みなどの交流をしている様子が描かれているようです。

ところで「尚歯」ってどういう意味があるの⁉

ということで調べてみました。

以下、サードペディア百科事典(https://pedia.3rd-in.co.jp/wiki/%E5%B0%9A%E6%AD%AF%E4%BC%9A)より

「尚歯とは、『尚』はとうとぶ、『歯』は年歯、年齢を意味し、老人を大切にし、敬うこと、つまり敬老を意味します。

尚歯会は、最高齢の主人を含む7人の高齢者が招かれ、あるいは集まり、詩賦や和歌を作る、音楽歌舞の遊宴です。(中略)もとは845年、中国(唐)で白居易が催した故事が起源です。

日本における尚歯会は、貞観19年(877年)、南淵年名によってその山荘で行なわれたのが最初であるとされています。「皇年代略記」陽成には「元慶元年三月大納言南淵年名設二尚歯会宴一」とあり、「濫觴抄」下には「尚歯会 陽成二年丁酉(貞観十九)三月南淵年名設」とあります。

その後、安和2年(969年)3月13日、藤原在衡によって粟田山荘で、天承元年(1131年)3月(20日とも22日とも)、藤原宗忠によって白河山荘で、それぞれ開かれましたが、これらは白居易の先例にならって詩賦の遊宴でした。」とあります。江戸時代まで折に触れて開催されたようです。

さて、歯は年齢を意味するというのは…?

元々、歯という漢字ですが、下の部分は口の中に歯が並んでいる様子を表す象形文字で、上の部分には「止める」をのせています。口に入ってくる食べ物を止めるという意味で歯の漢字は作られたのだそうです。

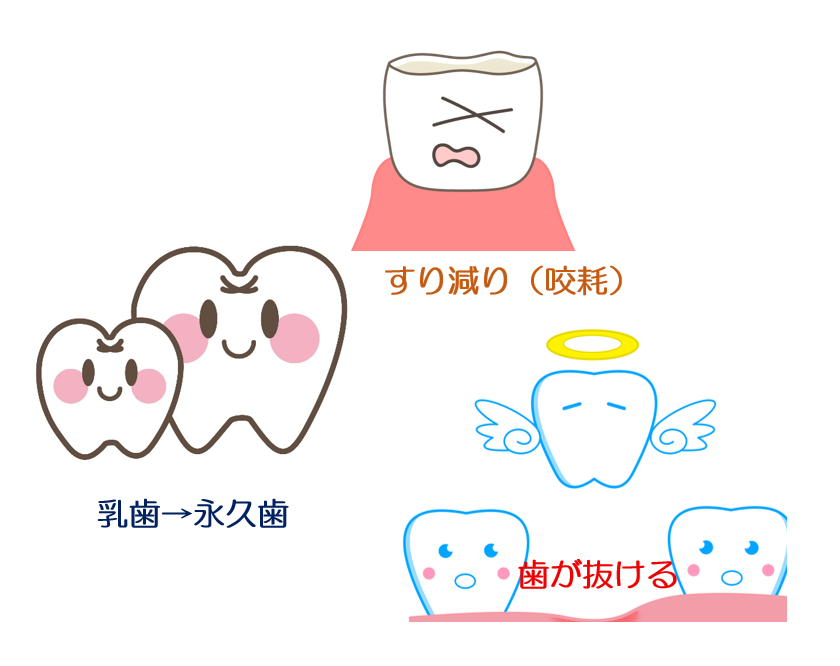

そしてこの歯は、年齢を重ねることで変化していきます。乳歯が新しく生え、永久歯に生え変わり、年齢と共に歯が抜け落ちたり欠けたりすり減ったりします。歯を見れば年齢がわかるのです。

白居易(白楽天)が、歳を重ねて同世代の仲間たちと催した宴を、「尚歯会」したのは、お互いに歳はとったけど歯を大切にできることで健康でいられると考えたのかもしれません。

「老人会」(老いた人の会)ではなく「尚歯会」(歯をとうとぶ会)とした表現は、前向きで素敵な表現ですね。

みなさんも、歯を大切にして健やかな毎日を送ってくださいね。

コメント