パクパク、モグモグ。

「おいしいね!」という言葉、日常でよく使いますよね。

でも、そもそも「おいしい」とはどんな感覚なのでしょうか?

辞書では「食べ物の味がよいこと」とあります。

ではその「味」――一体どうやって感じているのでしょう?

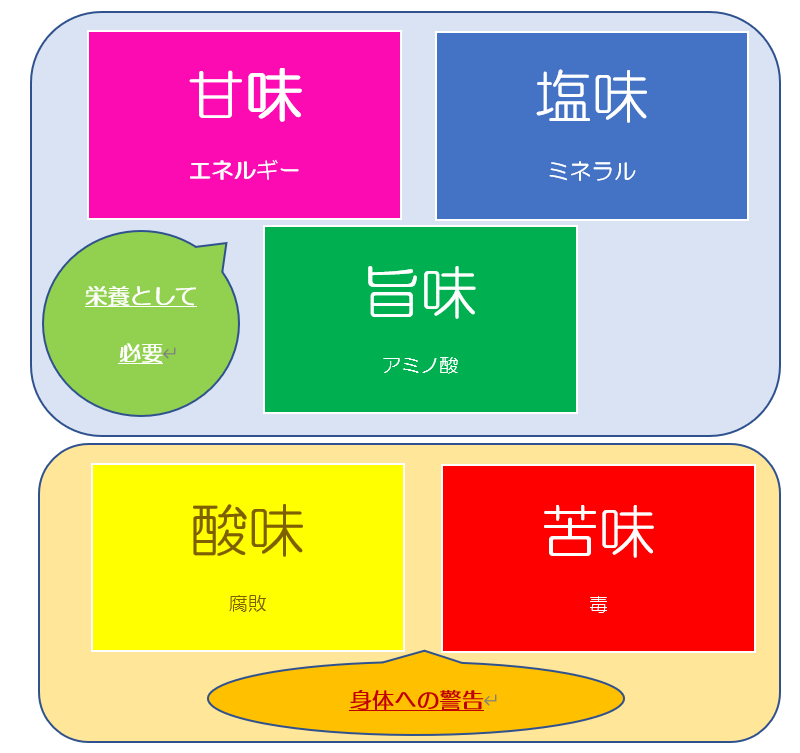

🧂 味には5つの基本「五味(ごみ)」がある

味には、甘味・塩味・旨味・酸味・苦味という5つの基本があります。

この五味は、私たちが体に必要な成分を見分けるために欠かせない仕組みです。

🍬 甘味

エネルギー源である「糖質」を知らせる味です。

多くの生き物が甘味を好みます。

甘い=砂糖と思いがちですが、ご飯に含まれるでんぷんも糖の仲間です。

🧂 塩味

「塩」の味は、体に必要なミネラルを感じるサインです。

ミネラルは体の組織を作り、正常に働かせるために欠かせません。

🍖 旨味

旨味を感じる食品には、アミノ酸や核酸など、体をつくるために必要なたんぱく質が含まれています。

「おいしい」と感じるのは、体が“必要な栄養素”を求めているからなのです。

🍋 酸味

酸味は、腐った食べ物を避けるための危険信号としての役割があります。

子どもが酸っぱいものを嫌がるのは自然な反応。

ただし、クエン酸には疲労回復効果もあります。

☕ 苦味

苦味も本来は“毒を警戒する味”ですが、

繰り返し体験するうちに「これは安全」と学び、“大人の味”として楽しめるようになります。

コーヒーやビールがその代表ですね。

実は苦味には、ストレスを和らげる効果もあるといわれています。

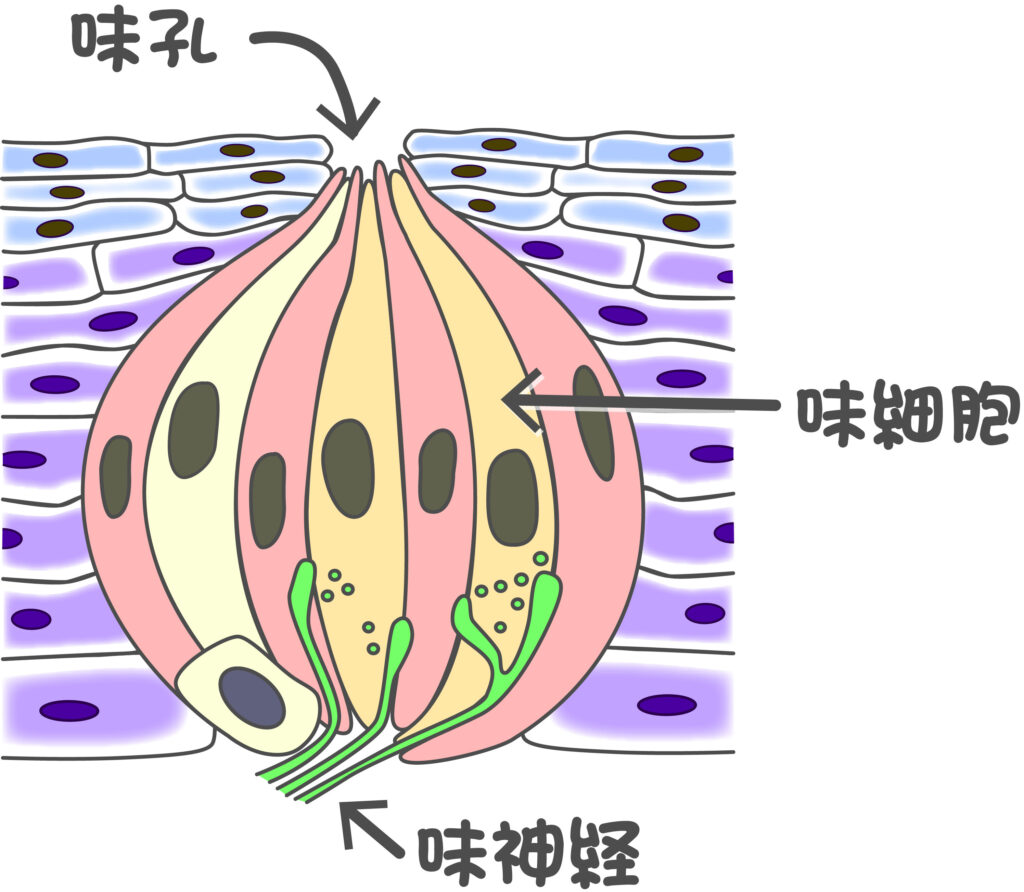

👅 味を感じるのは「味蕾(みらい)」

舌の表面には「味蕾(みらい)」という小さな器官があります。

この味蕾が、味を生み出す物質を感知して味覚を感じ取ります。

よく噛んで食べ物を唾液と混ぜることで、味蕾がより敏感に働きます。

つまり――

「しっかり噛む」ことは、おいしく味わうための基本!

唾液の働きも、おいしさを感じるうえで欠かせないのです。

🧠 「おいしい」は五感で感じる

「おいしい」という感覚は、味覚だけでなく、

嗅覚・視覚・聴覚・触覚といった五感すべてが関わっています。

たとえば、ふわふわのケーキや、バリバリしたおせんべい。

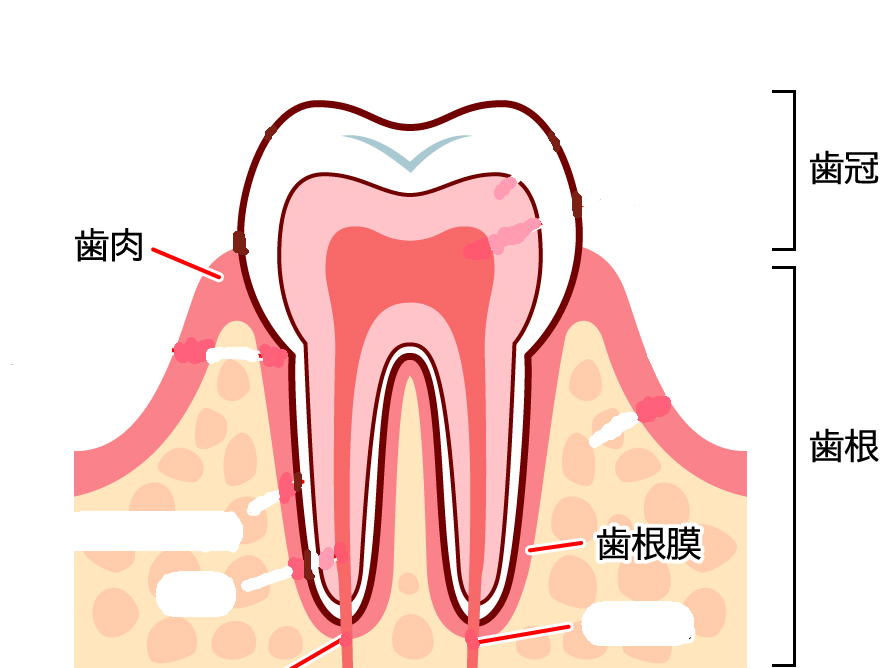

こうした“食感”は、歯を支える**歯根膜(しこんまく)**という組織で感じています。

歯を失うと歯根膜もなくなるため、

歯を保つことは「おいしく食べ続ける」ための大切な条件なんです。

「おいしく食べる」ことは、健康を維持するための基本でもあります。

👨👩👧👦 “おいしい”の原点は「一緒に食べること」

味や栄養ももちろん大切ですが、

やっぱり「おいしい」の原点は、人と一緒に食べること。

家族や仲間と食卓を囲む時間は、何よりの“調味料”です。

今日の食卓に、「おいしいね」と笑い合う時間を添えてみませんか?

💡まとめ

- 味は「甘味・塩味・旨味・酸味・苦味」の5つで構成されている

- 味蕾が味を感じ、唾液や咀嚼が「おいしさ」を高める

- 歯や歯根膜が食感を感じる ― 歯を守ることは“おいしさ”の維持につながる

- 「おいしい」は五感と、人とのつながりがつくり出す感覚

「おいしい」と感じるのは、単に味が良いということではなく、体が健康で五感がしっかり働いている証拠です。

味には「甘味・塩味・旨味・酸味・苦味」の5つ(基本五味)があり、それぞれが体に必要な成分を見分けるための機能を持っています。

味を感じるのは舌の「味蕾(みらい)」で、唾液としっかり混ぜることでより豊かに味わえます。「おいしい」と感じる感覚は味覚だけでなく、**五感(味覚・嗅覚・触覚・視覚・聴覚)**が関わっています。

食感(歯ざわり・歯ごたえ)は歯を支える「歯根膜」で感じ取るため、歯があることはおいしく食べるためにとても重要。ぜひ歯の健康を見直しましょう。

「おいしい」の原点は、家族や仲間と一緒に楽しく食べること。

食事を通して笑顔が広がる時間こそが、本当のおいしさです。

コメント